空気、水、重力といった自然がもたらす事象を通して「根源的な生の光景」を見出す空間作品を生み出してきた内藤礼による個展。東京国立博物館の3つの展示室で展開されている。

内藤礼の作品は国立西洋美術館でやっていた「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展ではじめて観て、言葉でうまく説明できない素直な感動を感じた。

恥ずかしながら内藤礼という作家を知らなかったので、作品を観る前に読んだキャプションから想像したものと実際の作品のギャップが凄まじく上振れたのだ。内藤礼を知らない人はまず以下のキャプションを読んで想像をめぐらせてから次の作品の画像を見てほしい。

セザンヌの絵と並べられた右の絵が内藤の作品

そんなわけで今更ながらに内藤礼いいなぁと思っていたタイミングでの個展だったので期待感の大きい展示であり、そして期待通り面白い展示だった。特に各作品に説明があるわけではないため、展示全体の説明と展示物のタイトルからあれこれ想像を膨らませるしかない。以下の感想は筆者自身の勝手な想像であること理解されたし。

なお会場内は撮影禁止だったため会場写真については以下の美術手帖の記事からお借りした。

記事:https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/29136

※展示会の全体説明は以下参照

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2637

第1展示室(平成館)

展示室に入ると薄暗い空間に色とりどりの玉が浮かんでいる。通常作品が展示されているケース内だけでなく、空間全体を使った展示は現代アートがメインの美術館なら珍しくはないがこと国立博物館においては特に新鮮である。

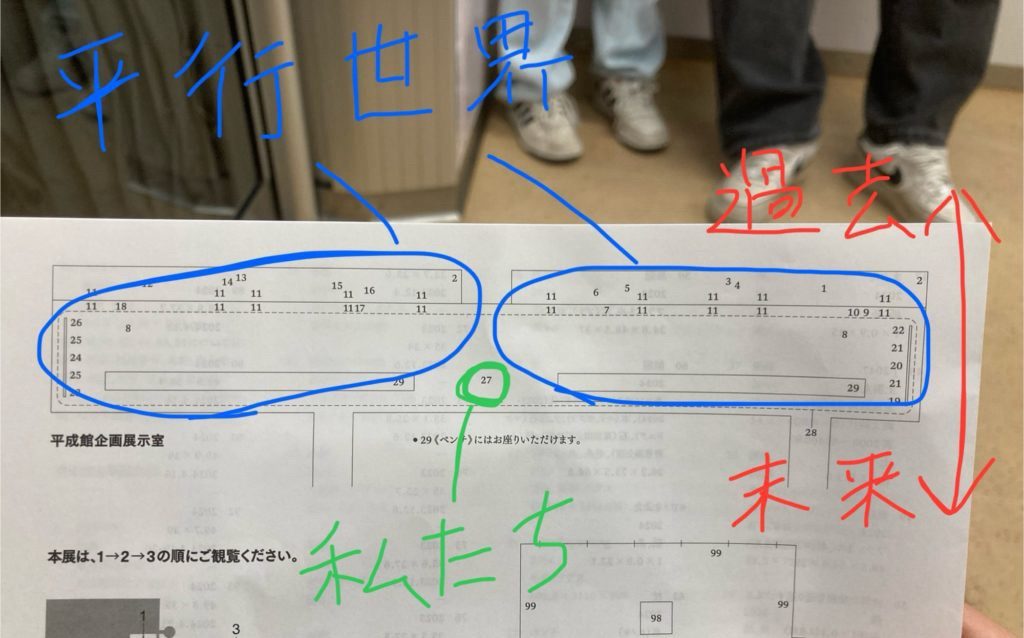

横長の展示室は左右シンメトリーのようだがよく見ると違っている。別な世界線?が並行して存在するような感じだ。

天井から吊り下がる色とりどりの玉は宇宙の星のようなリズムで並んでいる。展示ケースを背景にしてみると影で黒く見えるが反対からみると色彩豊か。過去(死)と未来(生)の見え方の違いを表しているのだろうか。

展示ケースの中には縄文を感じさせるものが並んでいる。中でも特に鏡が印象的だった。ケース内の合わせ鏡になったものには<通路>、ケースに貼られた鏡には<世界に秘密を送り返す>というタイトルがついているのも面白い。白い球体(大理石)の傍らのとても小さなガラスビーズも気になった。小さすぎて、そこに確かに存在するものというより、世界の歪みの隙間から予期せず漏れ出してしまったものという印象を受けたが、作品リストにはその小さなビーズの存在もきちんと記されており、偶然すらも定められている運命の強さのようなものを感じた。

部屋の中央に吊られている風船は空調による風でふわふわ動いている。<Two Lives>と名付けられたこの風船は過去と未来、複数の世界線の間で生きる人間か?ケースの中で微動だにせず運命付けられたものたちに対して、風で動き方の読めない風船は運命に縛られない人間の自由さを表しているのかもしれない。

まとめるとこの展示室の構成はこんな感じだろうか。何の根拠もないが、ここまで自由に発想できることが楽しい。

第2展示室(本館特別5室)

今回の展示のメインがこの展示室。平成館の展示よりもより根源的で現代人を奥底で支えているものを表現している感じがした。この展示室は国立博物館の中心的な展示室であり、そういう意味でも古代からのパワーを吸い上げる空間とするにはうってつけのように思う。

ところでこの展示室、これまでにも色々な展覧会で来ているが、仕切りが取っ払われた素の展示室を見るのは初めてだ。内藤礼のあるべきものをそのまま受け入れて表現する姿勢にふさわしい展示空間である。

頭上に浮かぶ透明の玉--この玉のタイトルは<母型>、水が溜まり溢れ出すという繰り返しに生と死の循環を想起させる--に縄文時代の土製品や動物の骨からの力を送っているのか?

奥の壁に貼られた線状の銀紙と各展示ケースに小さく添えられた銀紙には<まぶた>というタイトルがついており、縄文からの”眼差し”を感じざるを得ない。その眼差しを受けながら鑑賞者は作品を観る。詳しい説明もないので会場には「分からない」という空気が充満している。第1展示室と比べて天井も高く圧倒的に広いこちらの展示室の方が「分からない」の濃度が高い気がする。でも分からないなりに分かろうとする、そうやって目の前にあるものに寄り添おうとする空気も縄文からの眼差しと共に頭上の<母型>すなわち生と死にパワーを与えているようにも思える。

また展覧会のメインビジュアルにも使われている重要文化財の足型付土製品の展示ケースの上にはガラスビーズの入った瓶が置かれている。人の生、そして死を直接的に感じられる足型の付いた土製品に<母型>の集積が添えられているのは示唆的である。

第3展示室(本館1階ラウンジ)

並々と水が注がれた瓶がラウンジの中央に置かれている。他の各展示室に浮かんでいた透明な玉の集積という位置付けでいいだろうか。すなわち豊島美術館にある内藤礼の代表的な恒久展示「母型」のミニ版という理解も成り立つだろう。表面張力でギリギリ溢れずにいる水は、ちょっとしたことで溢れ出てしまう人間の感情のようであり、生と死の表現としては腑に落ちるものがある。行き交う人々が水の表面に映り込んで水面が揺れるように見えるのも周りとの関係の中で揺れ動く人の心の機微のようで面白い。ちなみに水が減ってきたら学芸員が数滴ずつ水を追加しているようだ。表面張力の状態とそうでないのとでは趣が全然違うそうだ。

ラウンジの四方の壁には小さな鏡--これも他の展示室同様、タイトルは<世界に秘密を送り返す>--が取り付けられている。常設展示も含めて他の展示室からの縄文の力をここに送ってきているような感じがする。

このラウンジは展示室と展示室の繋ぎ目であり、普通は特に足を止めずに通り過ぎてしまう空間だ。そこに作品を設置することで、作品だけでなくラウンジという空間全体をよく眺める機会になった。基本的に外からの光を遮断している展示室との繋ぎ目で常に自然光が注いでいるラウンジに作品を設置すること自体に、私たちの傍らにある自然の諸要素と日常のささやかな事物を受け止める内藤礼の姿勢がよく表れている。

-----

改めて展示全体を見てみると各展示室と展示内容にもきちんと繋がりが感じられる。最初の展示室で勢いで過去と未来を表しているなどと考えたが、平成館という展示場所を踏まえるとあながち間違えてないのではないかと感じる。

そもそも縄文とは場所との関係性が切っても切れないものである。縄文は言わずもがなとても昔なので出土したものだけを見ていても得られる情報は限られる。どこから出土したのか、その場所はどういう性質の土地なのか、そういうことも大切な情報として扱わなくてはならない。だから縄文を考えるとはすなわちその場所を考えることでもある。

縄文と場所といえば否が応でも中沢新一の『アースダイバー』が思い出されるので本棚から引っ張り出して上野の章を改めて読んでみた。上野はかつて大きな半島の突端で、多くの縄文人がこの岬に住み、立ち昇る朝日を見ていたとある。そう、上野と縄文は深く結びついているのだ。今回の内藤礼の展示は、そういう意味でも上野ならではの、東京国立博物館ならではの「根源的な生の光景」を見せてくれた展示だったと思う。本展はこの後、銀座メゾンエルメスにも続くそうなので、そこではどのようにまた別な光景を見せてくれるのか今から楽しみだ。